L'hypoesthésie représente une diminution de la sensibilité tactile, un trouble sensoriel qui affecte la perception normale du toucher. Cette condition médicale peut se manifester sur différentes parties du corps et avoir des répercussions significatives sur la vie quotidienne.

Comprendre l'hypoesthésie et ses manifestations

L'hypoesthésie se caractérise par une altération de la sensibilité qui peut survenir à tout âge. Cette modification sensorielle nécessite une attention particulière car elle peut signaler diverses affections sous-jacentes.

Définition médicale de l'hypoesthésie

L'hypoesthésie se définit médicalement comme une diminution du sens du toucher. Cette altération sensorielle se traduit par une sensibilité réduite aux stimulations tactiles, à la température et parfois même à la douleur. Elle peut apparaître progressivement avec l'âge ou survenir de manière soudaine, notamment dans le cas d'un AVC.

Les différentes formes de sensibilité affectées

Les manifestations de l'hypoesthésie varient selon les zones touchées et l'intensité de l'atteinte. Elle peut se traduire par des engourdissements, des fourmillements, une difficulté à percevoir la température ou une insensibilité à la douleur. Ces symptômes touchent fréquemment les extrémités comme les doigts, les mains ou les pieds, mais peuvent affecter n'importe quelle partie du corps.

Les origines multiples de l'hypoesthésie

L'hypoesthésie représente une diminution du sens du toucher, affectant potentiellement toutes les zones du corps. Cette altération sensorielle se manifeste par une sensibilité réduite aux stimulations tactiles, à la température et à la douleur. Les patients ressentent fréquemment des engourdissements ainsi que des fourmillements dans les zones touchées.

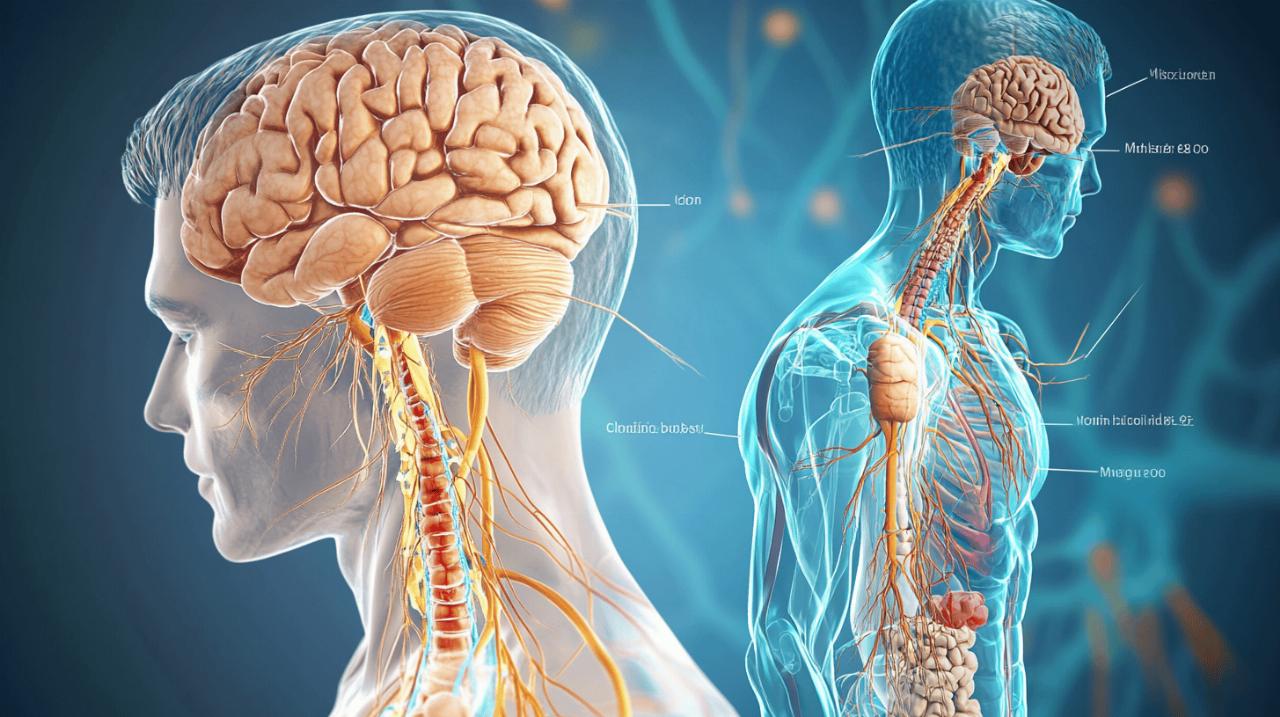

Les causes neurologiques principales

Les troubles neurologiques constituent une source majeure d'hypoesthésie. L'accident vasculaire cérébral (AVC) figure parmi les causes les plus graves, avec 150 000 cas annuels en France. La sclérose en plaques, touchant 100 000 personnes dont 75% de femmes, entraîne aussi des pertes de sensibilité. Le syndrome du canal carpien provoque des engourdissements caractéristiques dans les doigts. Les maladies neurodégénératives altèrent progressivement la perception sensorielle. Les névralgies faciales nécessitent généralement une investigation par IRM pour identifier leur origine.

Les facteurs externes déclencheurs

Le vieillissement naturel représente un facteur fréquent dans l'apparition d'une hypoesthésie. Les traumatismes physiques, notamment les fractures, peuvent endommager les nerfs et créer une perte de sensibilité. Les troubles métaboliques, les intoxications et certaines compressions nerveuses participent au développement de cette condition. Une consultation médicale s'impose lors d'une perte de sensibilité brutale dépassant 5 minutes ou lors d'une atteinte unilatérale du corps. Les examens cliniques, analyses sanguines et électromyogrammes permettent d'établir un diagnostic précis et d'orienter le traitement selon la cause identifiée.

Le rôle des carences nutritionnelles

Les déficits nutritionnels se manifestent parfois par une diminution de la sensibilité tactile, appelée hypoesthésie. Cette altération sensorielle peut affecter différentes parties du corps et nécessite une attention particulière pour identifier les nutriments manquants.

Les vitamines essentielles au système nerveux

La santé du système nerveux dépend d'un apport adéquat en vitamines spécifiques. Le manque de vitamine B12 engendre des troubles de la sensibilité au niveau des extrémités. Cette vitamine participe à la formation et au maintien de la gaine de myéline, une structure indispensable à la transmission des informations nerveuses. Les personnes âgées et les végétariens présentent un risque accru de développer une hypoesthésie liée à cette carence.

Les minéraux impliqués dans la sensibilité

Les minéraux exercent une influence directe sur la sensibilité tactile. Le magnésium intervient dans la transmission des signaux nerveux, tandis que le zinc maintient l'intégrité des nerfs périphériques. Un déficit en ces minéraux provoque des symptômes comme l'engourdissement, les fourmillements ou une perte de sensibilité dans les membres inférieurs et supérieurs. Une alimentation équilibrée constitue la première ligne de défense contre ces troubles sensoriels.

Prise en charge et solutions thérapeutiques

La prise en charge de l'hypoesthésie nécessite une évaluation médicale approfondie pour identifier sa cause exacte et mettre en place un traitement adapté. Une consultation s'avère essentielle dès l'apparition des premiers signes, notamment en cas de perte de sensibilité brutale ou persistante.

La prise en charge de l'hypoesthésie nécessite une évaluation médicale approfondie pour identifier sa cause exacte et mettre en place un traitement adapté. Une consultation s'avère essentielle dès l'apparition des premiers signes, notamment en cas de perte de sensibilité brutale ou persistante.

Les examens diagnostiques recommandés

Le diagnostic de l'hypoesthésie repose sur plusieurs examens complémentaires. L'examen clinique constitue la première étape d'évaluation. Le médecin peut prescrire une IRM pour visualiser les structures nerveuses et détecter d'éventuelles anomalies. L'électromyogramme permet d'analyser la conduction nerveuse. Des analyses sanguines complètent le bilan pour rechercher des troubles métaboliques ou des carences. Ces examens sont particulièrement indiqués lorsque la perte de sensibilité s'accompagne d'autres manifestations comme des troubles moteurs.

Les options de traitement disponibles

Le traitement de l'hypoesthésie s'adapte à la cause sous-jacente identifiée. Pour les patients atteints de diabète, un suivi médical régulier et un contrôle glycémique strict s'imposent. Dans les cas liés à l'alcoolisme, un programme de sevrage s'avère nécessaire. Les situations impliquant un AVC nécessitent une prise en charge médicamenteuse spécifique. La rééducation sensorielle aide à restaurer progressivement la sensibilité. Les patients doivent éviter l'automédication et suivre rigoureusement les recommandations médicales pour prévenir les complications, notamment les risques de chutes et de blessures liés à la diminution du sens du toucher.

Prévenir et surveiller l'hypoesthésie au quotidien

L'hypoesthésie, caractérisée par une diminution du sens du toucher, nécessite une attention particulière dans la vie quotidienne. Cette perte de sensibilité peut affecter différentes parties du corps et représente parfois le signe d'une pathologie sous-jacente. Une surveillance régulière et des actions préventives permettent de mieux gérer cette condition.

Les signaux d'alerte à reconnaître

La manifestation de l'hypoesthésie s'observe par plusieurs signes distinctifs. Les personnes atteintes ressentent une insensibilité à la douleur, des difficultés à percevoir les variations de température et des engourdissements. Dans les membres inférieurs, une sensation de lourdeur et des fourmillements apparaissent fréquemment. L'apparition brutale d'une perte de sensibilité, particulièrement d'un seul côté du corps, constitue un signal d'alarme majeur nécessitant une prise en charge médicale immédiate. Les troubles peuvent également se manifester au niveau des bras, suggérant potentiellement un syndrome du canal carpien ou une arthrose.

Les habitudes à adopter pour limiter les risques

La prévention des complications liées à l'hypoesthésie passe par l'adoption de mesures spécifiques. Une vigilance accrue s'impose lors des activités quotidiennes comme la marche ou la conduite, pour éviter les chutes et les blessures. La consultation d'un professionnel de santé s'avère indispensable face à une perte de sensibilité persistante ou accompagnée d'autres manifestations. Le diagnostic repose sur différents examens comme l'IRM, les analyses sanguines ou l'électromyogramme. Le traitement s'adapte à la cause identifiée : un suivi médical rigoureux pour le diabète, un sevrage dans le cas d'alcoolisme, ou une prise en charge médicamenteuse lors d'un AVC.

L'accompagnement psychologique face à l'hypoesthésie

L'accompagnement psychologique représente une dimension essentielle dans la gestion de l'hypoesthésie. Cette perte de sensibilité, qui peut affecter différentes parties du corps, nécessite une approche globale intégrant le soutien mental et émotionnel du patient. La compréhension des mécanismes de cette affection et l'acceptation des changements qu'elle implique constituent les premières étapes d'une prise en charge réussie.

L'impact de l'hypoesthésie sur la vie quotidienne

L'hypoesthésie modifie significativement les habitudes de vie. Les personnes touchées font face à des défis pratiques, comme la difficulté à marcher ou à conduire, augmentant les risques de chutes et de blessures. Les symptômes, incluant l'insensibilité à la douleur et la difficulté à percevoir les températures, peuvent générer une anxiété lors des activités ordinaires. Les sensations de lourdeur et les fourmillements, particulièrement présents dans les membres inférieurs, affectent la mobilité et l'autonomie.

Les méthodes d'adaptation et la réorganisation des activités

L'adaptation au quotidien requiert la mise en place de nouvelles stratégies. Les patients apprennent à compenser la perte de sensibilité par une vigilance accrue, notamment lors des activités manuelles. La réorganisation des tâches quotidiennes s'accompagne d'aménagements spécifiques pour prévenir les accidents domestiques. Un suivi médical régulier permet d'ajuster ces adaptations selon l'évolution des symptômes, qu'ils soient liés à un AVC, une sclérose en plaques, ou d'autres affections neurologiques. La participation à des groupes de soutien facilite le partage d'expériences et l'apprentissage de techniques d'adaptation pratiques.